Gastronomía y cultura de nuestros pueblos: Fernán Núñez.

Dirección y coordinación: Rafael Moreno Rojas, Catedrático de Nutrición y Bromatología

Texto: Mª Dolores Trigo (alumna de Alimentación y Cultura de la Titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Córdoba).

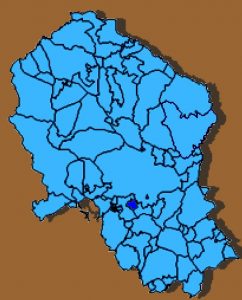

Ubicación

Fernán Núñez es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía, en la comarca de la Campiña Sur.

Cuenta con 9.736 habitantes (INE 2010). Su extensión superficial es de 29,8 km² y tiene una densidad de 326,71 hab./km². Sus coordenadas geográficas son 37º 40′ N, 4º 43′ O y su altitud es de 322 metros. Dista 30 kilómetros de la capital de provincia, Córdoba, formando parte del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.

Historia

Fernán Núñez debe su nombre a Fernán Núñez de Témez, uno de los personajes históricos más importantes de la Reconquista, quien se apoderó de una de las torres defensivas musulmanas a la que dio su nombre y que a la larga daría nombre al pueblo. Se encuentra situado en la Campiña cordobesa, delimitada por los términos de Córdoba, Montemayor y La Rambla.

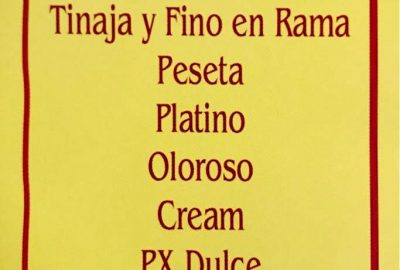

Fernán Núñez pertenece a la llamada Ruta del Califato. La cocina de los pueblos de la Ruta posee una identidad propia en la que los productos de la tierra se unen bajo la influencia de las culturas árabe, judía y cristiana. A su vez, Fernán Núñez forma parte de la zona perteneciente a la Denominación de Origen Montilla-Moriles, en la que los vinos son perfecta compañía de los platos o un ingrediente más.

Son platos típicos de este municipio las migas con chicharrones y las patatas con bacalao. Asimismo nos encontramos con platos habituales de las cocinas andaluzas y cordobesa cono son el salmorejo, el flamenquín, los potajes o el cocido en donde interviene el garbanzo lechoso, otro de los productos de esta zona.

Las sopas ponen de relieve la influencia musulmana en la cocina tradicional de este municipio, ya que el majado forma parte fundamental en la preparación de todas ellas. Dependiendo de la época del año predominan frías o calientes. Entre estas podemos mencionar los maimones y el ajoblanco, sopas cuyo ingrediente principal es el ajo.

Las principales actividades económicas son la agricultura y la construcción. Destaca el cultivo de trigo, girasol y, en menor medida, olivar. Además, parte de sus tierras de cultivo se incluyen en la denominación de origen vitivinícola Montilla-Moriles.

Producción y comercialización alimentaria

Principal producción/transformación/comercialización alimentaria.

La vegetación original de la campiña era de bosque mediterráneo pero actualmente el 95% del municipio es zona cultivable conservándose restos de esta vegetación en muy pocos lugares en donde podemos ver retamas o encinas, y más comúnmente alcaparras, pepinillos del diablo, esparragueras o hinojos.

Según el Instituto estadístico de Andalucía, destaca el cultivo de trigo como principal cultivo de secano y el girasol como principal cultivo de regadío. Existe también cultivo de olivar y garbanzos, aunque en menor medida. Además, como ya se ha mencionado, parte de sus tierras de cultivo se incluyen en la denominación de origen vitivinícola Montilla-Moriles.

Empresas o comercios relevante de tipo alimentario.

Historia y actualidad:

Fábrica de harinas “Santa Marina”.

Fundada a principios del siglo XX contribuyó al desarrollo económico de la villa. La panadería de la fábrica de harina fue el germen de muchas de las futuras panaderías de Fernán Núñez, ya que muchos de sus trabajadores se independizaron con posterioridad creando sus propias panaderías.

Actualmente la industria de los derivados de la harina sigue teniendo presencia en Fernán Núñez. Hoy en día se elaboran -entre otros- rosquillas de pan con ajonjolí, picos y violines de pan, peñoncitos , regañás con ajonjolí y Galletas .

Feria del ganado.

La feria del ganado de Fernán Núñez comienza a desarrollarse sobre 1839 – probablemente gracias a una cédula de la reina Isabel II que es la que le da su calificativo de real- y es el origen de la actual Feria Real. Se celebraba en agosto y consistía en la compra-venta de ganado (equino, vacuno, ovino y porcino). Desde sus comienzos, se situaba en lo que hoy se conoce como Parque de las Fuentes.

La feria del ganado dejó de celebrarse en los años 80, dejando paso a una feria de ocio que se desarrolla en los mismos lugares en que antiguamente se realizaban los tratos de ganado (actualmente, recinto ferial) pero las casetas de ganado han dejado paso a las casetas de las diversas asociaciones del pueblo.

La Fábrica de dulces.

Existía también una fábrica de dulces que fue durante muchos años una industria floreciente en Fernán Núñez y daba trabajo a muchas mujeres de la localidad. Entre los productos elaborados destacaban los roscos de vino.

Hoy en día existen en Fernán Núñez pastelerías, confiterías, heladerías italianas y una fábrica de golosinas y caramelos (Golosinas La Gloria S.L.)

Mercadillo del llano de las fuentes.

Se celebraba todos los miércoles y actualmente continúa realizándose en el mismo día y lugar. En el se pueden encontrar puestos de venta ambulante con ropa, frutas, hortalizas y otros productos.

El origen de la tradición se remonta al siglo XVII cuando D. Francisco Gutiérrez de los Ríos -tercer conde de Fernán Núñez- favoreció la creación de un mercado de productos agrícolas y ganado, con carácter semanal.

Mercado Municipal.

El mercado de Abastos Municipal -de reciente construcción- está compuesto por una serie de puestos donde se venden productos como pescados, carnes y productos hortofrutícolas, algunos de ellos cultivados en la misma localidad.

Existen también varios supermercados y un Mercadona

Actualmente las principales empresas agroalimentarias existentes en Fernán Núñez son:

– SDAD.COOP.AND.OLIVARERA STA. MARINA AGUAS SANTAS

– JAMONES BERRAL, S.A. EL ENCINAR

– SDAD. COOP. GANADERA san isidro

– BODEGAS MARIN, S.L. (D.O: Montilla Moriles)

– LEGUMBRES MANUEL BAENA CAÑADAS, S. L.

– SCA CEREALES Y OTROS FERNAN N.

– ANDRES BERRAL BAENA INDUSTRIAS CARNICAS SL

– MANUEL RUIZ HUMANES (SECTOR: “ADEREZOS Y RELLENO”)

– FRUTAS OVALLE, C. B.

– PRODUCTOS SANTA MARINA, S. L. PATATAS FRITAS: FABRICANTES Y MAYORISTAS

Recetas

La afición por los churros:

El gusto por los churros viene de antiguo y en los años 50 se hacían en puestos portátiles con fuego de leña sobre el que se colocaba un perol.

Los churros también se conocen como jeringos tomando su nombre del instrumento que se utiliza para dosificarlos. Son básicamente una masa de harina, agua y sal con un poco de aceite. No llevan levadura ya que lo que hace que esponje es la gran cantidad de agua de su composición que evapora y se expande en contacto con el aceite caliente.

Se espolvorean con azúcar al finalizar y se consumen habitualmente de desayuno o merienda. Una de las ocasiones para consumirlos es durante la celebración de la cruz de mayo.

En la gastronomía de Fernán Núñez se pueden degustar platos como las gachas, la sopa de maimones (sopa de ajo y cebolla) , gazpacho de ajo (ajo blanco) las patatas con bacalao o las migas con chicharrones. En cuanto a la repostería se pueden incluir los hornazos, los piononos, los pestiños, los jeringos o churros, las dobladitas (las tradicionales eran de batata y eran típicas de la festividad de Todos los Santos) y las sopaipas.

Sopaipas

Su origen se remonta a la cocina andalusí. El nombre proviene del mozárabe y venia a significar “masa frita”

Pueden tomarse de merienda-cena o de desayuno, solas o acompañadas de chocolate.

Se parecen a las hojuelas, que se suelen degustar con miel (“miel sobre hojuelas”), pero la diferencia fundamental es que las sopaipas tradicionales no llevan huevo (las hojuelas, sí).

La elaboración es muy sencilla, los ingredientes son: agua caliente, sal, vinagre , aceite y harina de trigo (a partir de estos ingredientes básicos se pueden encontrar muchas variantes).

Elaboración: Se calienta agua y cuando comienza a hervir se le echa un poco de vinagre, aceite y sal. Apartamos y vamos incorporando poco a poco la harina de trigo hasta conseguir una masa que no se pegue en los dedos. Una vez formada la masa se deja reposar al menos unos 15 minutos.

Espolvoreamos harina sobre la mesa de trabajo para que la masa no se pegue, vamos tomando puñaditos de masa que extenderemos con rodillo hasta formar una torta fina que cortaremos en trozos rectangulares de unos 15 cm. aproximadamente, y se fríen en abundante aceite muy caliente, momento en que se inflaban con el vapor que se genera en el interior. Cuando estén doradas se sacan y se colocan en una bandeja sobre papel absorbente. La costumbre es tomarlas acompañadas de chocolate.

Gachas

Se preparaba tradicionalmente en la víspera de del día de Todos los Santos.

Las originales se hacían básicamente con agua, harina, pan duro y algo de azúcar. Con el tiempo se sustituyo el agua por leche y se añadieron almendras al final.

Ingredientes: 2 tazas de harina, 4 tazas de agua, 1 puro de canela, unos granos de matalauva, canela en polvo, ralladura de limón, aceite, pan, sal, 300 gr. azúcar

Elaboración: En una sartén se fríe el pan con un poco de aceite de oliva. Una vez dorado se saca y se reserva. A continuación, se incorpora la matalauva y la rama de de canela, para aromatizar el aceite. Éste se vierte en un recipiente mayor y, puesto al fuego, se incorpora una taza de agua, el azúcar, la ralladura de limón y sal. Poco a poco se incorpora la harina y se añade el resto del agua sin dejar de mover evitando que se formen grumos. Para finalizar se incorpora el pan frito.

Una vez frías se espolvorean de canela.

Pestiños

Los pestiños tradicionalmente son un dulce de Cuaresma.

Al igual que ocurre con otros postres, tienen su origen en la cultura andalusí.Y, curiosamente, al igual que ocurre con otros postres de tradición morisca, terminó asociándose a la religión católica elaborándose tradicionalmente en la época de cuaresma.

Ingredientes: 1,25 Kg. de harina, canela molida, azúcar, matalauva, 400 cc de vino blanco de Montilla-Moriles, 1/2 l. de aceite de oliva, sal, y una copita de anís seco, Ralladura de limón.

Elaboración: En una sartén aromatizamos aceite con la ralladura de limón (sin que se dore). Se cuela el aceite y se echa sobre un volcán de harina, que tendremos dispuesto en un bol junto con la matalauva. Mezclamos con ayuda de una cuchara y poco a poco incorporamos el vino que previamente habremos calentado con un poco de sal. Cuando la masa tome cuerpo se continúa amasando con las manos. Se tapa la masa con un paño de cocina y se deja en reposo al menos dos horas.

Elaboración del pestiño: Sobre una superficie lisa, previamente espolvoreada con harina se estira la masa con un rodillo hasta que quede muy fina. Se cortan y se doblan por el centro formando un lazo. Se fríen en aceite abundante y bien caliente y se escurren sobre papel secante. Para finalizar se espolvorean de azúcar y canela.

Doblaita de Fernán-Núñez

Es un dulce típico de las fiestas de Todos Los Santos.

Hay diferentes recetas, la receta tradicional llevaba batata.

Ingredientes: 1 Kg de azúcar, 1 Kg de batatas frescas, 250 cc de agua

2 ramas de canela en rama.

Elaboración: Se cuecen las batatas con una rama de canela. Cuando estén cocidas se dejan templar, se pelan y se hace puré.

En otro recipiente se elabora un almíbar con el agua y el azúcar, añadimos la otra caña de Canela y removemos hasta que el jarabe obtenido forme hilos finos. Llegados a ese punto agregamos la pasta de batata y mezclamos hasta que el resultado sea homogéneo y denso. Apartamos del fuego, dejamos enfriar y trabajamos la pasta con un rodillo sobre una superficie fría consiguiendo un espesor aproximado de 1 cm o cm y medio. Se le da forma redonda.

Piononos

Resulta curioso que en la propia página web del ayuntamiento figuren los piononos como algo típico de Fernán Núñez.

El origen de los piononos no está claro. Existen fuentes que le atribuyen un origen árabe mientras que otras indican que su aparición tiene menos de dos siglos y que inicialmente fue elaborado en Santa Fe (Granada) en homenaje al papa Pio IX (Pio Nono).

Sea como sea, parece que los primeros indicios de aparición de un pastelillo parecido al pionono pueden remontarse a la España hispano-musulmana entre los siglos X y XI. El pionono fue sufriendo cambios con el paso del tiempo y el que se conoce en la actualidad -con aspecto cilíndrico- es obra de una pastelería del siglo XIX de Santa Fe que lo bautizó con el nombre de pionono. La producción del pionono está ligada, pues, a Santa Fe desde el principio y hoy día hay empresas que se dedican a la fabricación del pionono para toda España.

(Como dato curioso hay que indicar que muchos de los alumnos de hostelería de FP en Córdoba -16, 18 años- no saben lo que es un pionono)

Fiestas locales y relación con los alimentos

La matanza

Hasta hace unas décadas la mayoría de las familias criaban cerdos en las “corraletas” de las casas, donde los alimentaban con las sobras de la comida.

Con la llegada de los meses fríos, se realizaba la matanza del cerdo.

Tradicionalmente, las matanzas se hacían en las casas particulares y para ello se contrataba un matancero encargado de dar sacrificio al animal. En las tareas de despiece y elaboración de embutidos participaban todos los familiares y vecinos. En Fernán Núñez no existe actualmente una fiesta oficial de la matanza como sí ocurre en otros pueblos de la provincia. El crecimiento urbano del pueblo va relegando estas tradiciones a los cortijos.

La caza

La cacería ha sido siempre una actividad muy practicada en la campiña. La afición a la cacería con galgos siempre ha sido considerable en Fernán Núñez.

Actualmente sigue existiendo afición por la caza, pero esta tiene un carácter más deportivo que antaño y se practica generalmente en grupo. Se suelen cazar especies como la perdiz a campo abierto o con reclamo, la tórtola, el conejo, la liebre con galgos, etc. La caza se realiza en el coto conocido como “Campiña Sur”.

La Romería de San isidro y el perol

La fiesta de San Isidro labrador, patrón de la agricultura, se realiza el 15 de Mayo. Su origen en Fernán Núñez data de los años 40 y consistía en una romería, a pie y en carrozas, hasta la ermita del Calvario. Posteriormente se celebraba un perol en el campo.

Actualmente se sigue celebrando la romería. Y, naturalmente, persiste la tradición de celebrar la fiesta con un perol.

El “Jueves Lardero” y el hornazo.

Es la fiesta más emblemática de Fernán Núñez. El Jueves lardero es el jueves anterior al miércoles de ceniza (comienzo de cuaresma), y en ese día es costumbre realizar el tradicional Hornazo. La fiesta se remonta al año 1492, tras la conquista de Granada por los Reyes Católicos, en la que tomó parte don Fernando Gutiérrez de los Ríos, noveno señor de Fernán Núñez. Su arraigo popular podría tener su origen en la celebración promovida por la condesa de Fernán Núñez (siglo XV) para festejar la conquista, invitando a todos sus súbditos a un día de campo y a un hornazo.

Este hornazo es una torta típica que ha evolucionado a lo largo de los años desde las primitivas tortas con manteca (lardo) hasta las elaboraciones actuales que se realizan partiendo de distintas recetas y con rellenos muy elaborados.

Desde hace años el ayuntamiento, en colaboración con empresas locales, elabora un gran hornazo de degustación gratuita y se celebra un espectáculo medieval en la Plaza de Armas del municipio, declarada Bien de Interés Cultural.

En febrero del 2010 más de 1500 personas degustaron un gran hornazo de 4 metros y medio de diámetro.

Una descripción básica del hornazo sería la de un dulce elaborado con masa de pan, manteca de cerdo, azúcar y un huevo duro (como decoración). En los últimos años suele rellenarse de cabello de ángel, crema o chocolate, según el gusto del consumidor.

Hay que reseñar que el hornazo no es exclusivo de Fernán Núñez y tampoco es exclusivo elaborarlo el jueves anterior a la cuaresma. Esta tradición existe en otros lugares de España -existen variedades dulces y saladas- pero hay que decir que el hornazo de los fernannuñenses tiene personalidad propia con respecto al que se hace en otras zonas de España. Fernán Núñez está en los orígenes de esta costumbre.

Feria Real

Las fiestas se celebran del 13 al 17 de Agosto en el recinto ferial. Como ya se mencionó al principio, tiene su rigen en la antigua feria del ganado, y se trata de un ferial con casetas de asociaciones en las que se puede comer y bailar (similar a las ferias de la mayoría de pueblos andaluces).

Fiesta de las cruces y patios

Es una fiesta con una fuerte tradición. En esta fiesta se decora la localidad con cruces decoradas con flores, junto a motivos tradicionales elaboradas por las distintas asociaciones.

También se instala una barra de bar que ayuda a sufragar los gasto. Entre los productos que se reparten en las barras figuran los ya mencionadazos churros y el perol.

Otras actividades relacionadas con los alimentos

La Ruta del Garbanzo en Fernán Núñez

Es de convocatoria muy reciente ya que la I Ruta del Garbanzo lechoso se celebró por primera vez el año pasado. Este año estaba convocada para el 8 de diciembre pero se tuvo que aplazar a causa de las lluvias:

La Ruta Gastronomica del Garbanzo lechosos se creó en Fernán Núñez con la intención de que ese producto propio de la zona adquiera la fama necesaria para solicitar que sea reconocido y amparado (al igual que ocurre con otros productos agroalimentarios de la provincia de Córdoba).

En la convocatoria del año 2009 participaron 13 establecimientos hosteleros y se celebraron unas jornadas gastronómicas en la Escuela de Hostelería del municipio. En ellas se realizaron charlas y se elaboraron recetas de inspiración arábigo-andaluza como guisos, fritos, ensaladas y postres elaborados con garbanzos o harina de garbanzo.

En los días anteriores tuvo lugar un seminario sobre nuevas texturas y técnicas con el cocinero cordobés Kisko García que tuvo el fin de incentivar la investigación sobre las posibilidades gastronómicas y culturales de esa legumbre para poder llegar a convertirla en un producto identificador de la localidad.

La importancia del garbanzo en la gastronomía de Fernán Núñez y de Córdoba en general se entiende si se piensa que su uso proviene de la cocina árabe y que muchas de las recetas caseras no existirían de no ser por el garbanzo. En el caso de las localidades de la campiña de Córdoba, la producción de garbanzos fue clave para la aparición de un guiso en el que éstos se combinan con espinacas y rebanadas de pan, para después sazonarse con ajos y vinagre.

Comidas típicas en reuniones festivas

Para analizar lo que se suele comer en las reuniones festivas me voy a basar en las actividades de la asociación cultural “Baila con nosotros” porque considero que se pueden considerar representativos del resto de la población del municipio.

Esta asociación pertenece a Fernán Núñez y posee una página web en internet http://www.bailaconnosotros.es desde la cual se puede acceder a un amplio archivo fotográfico albergado en picasaweb.google.com.

Dentro de las celebraciones que figuran en la página de la asociación se pueden hacer dos grupos: las celebraciones relacionadas con alguna fiesta local (de las que ya se ha hablado) y las reuniones de convivencia de la propia asociación.

Dentro de estas últimas hay que destacar dos cosas: el predominio del perol o migas como centro de la fiesta y la escasa participación de las mujeres en la elaboración de la comida.

Así como ejemplo tenemos los “peroles de convivencia” del 2008 y del 2009. Estas reuniones culinarias a veces se alargan hasta la noche:

También se reúnen para comer migas con chorizo, panceta y chicharrones. Acompañadas con rábanos y naranjas.

Y para elaborar otros platos típicos de la zona como el potaje.

En ocasiones celebran fiestas con una temática específica como es el caso de la “Fiesta del Colesterol” o la “Fiesta del ácido úrico”.

Como conclusión se puede extraer que existe un alto componente de tradición cultural en estas reuniones ya que elaboran con preferencia los platos considerados típicos de la zona (y de Córdoba en general)

Restaurantes

Restaurante Victoria

Hostal Restaurante

El Quini

Restaurante “El Sembrador”

Salón de Celebraciones Génesis

Restaurante Conde de Fernán Núñez

Cafe – Bar Classic